血液检验报告单是人们了解自身健康状况的重要依据,但许多人在拿到检验报告单后,却不知道如何正确分析、理解报告单上的数字指标。下面是一些简单的指导,帮助您更好地读懂血液检验报告单。

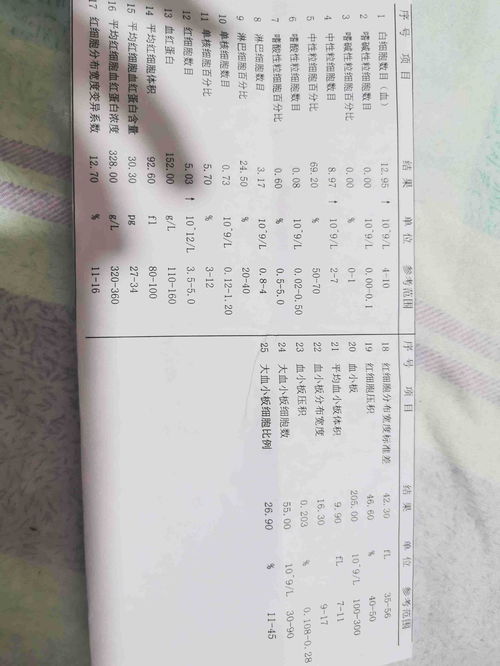

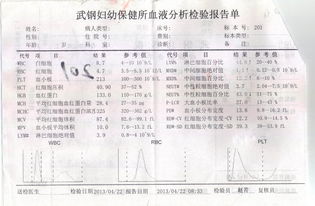

我们要了解一些基础知识。血液检验常常包括血常规、生化指标、内分泌指标、免疫学指标等。血常规一般包括白细胞计数、血红蛋白、红细胞计数、血小板计数、中性粒细胞比例、淋巴细胞比例等。而生化指标包括血糖、肾功能、肝功能、血脂等指标。

然后,我们需要了解正常值范围。正常值指的是标准人群的血液测试结果,也就是说如果测试结果高于或低于这个范围,可能意味着患有某些疾病或炎症等。正常值范围因地域、人群、性别、年龄等差异而有所不同,在检查报告单上一般会标注相应的正常值参考范围。

我们可以开始读取报告单上的数据。具体操作是将自己的测试数据和正常参考值对比,看是否在正常范围内,如果超过正常范围可以咨询医生进行进一步分析。比如,如果发现白细胞计数过高,可能代表身体正在患病或免疫系统受到了刺激等等。

在拿到血液检验报告单后,我们需要做的是了解基础知识,知道正常值参考范围,以及将测试数据和正常值对比,从而对自己的身体状况做出更加合理的判断和分析。

絮凝剂是一种能够促进水中悬浮颗粒、浑浊物质凝聚并沉淀的化学物质,广泛应用于家庭、工业和城市供水处理中。对于水质净化工程,絮凝剂起着至关重要的作用。下面,我们进行一次关于絮凝剂絮凝效果的实验。

实验准备:

1. 一瓶含有悬浮颗粒、浑浊物质的水样;

2. 不同种类的絮凝剂(如铝盐、铁盐等);

3. 容器、搅拌棒等辅助工具。

实验步骤:

1. 取一定量的水样,倒入容器中;

2. 在搅拌的同时,将适量的絮凝剂加入容器中;

3. 继续搅拌一定时间,观察水中悬浮颗粒、浑浊物质的变化;

4. 比较不同种类絮凝剂对水质的处理效果。

实验结果显示,加入絮凝剂后,水中的悬浮颗粒、浑浊物质会聚集成大颗粒并迅速沉淀,从而使水质净化达到更高的水平。同时,不同种类的絮凝剂对水质处理的效果也存在一定的差异,需要根据不同的水质特性选择合适的絮凝剂。

综上所述,通过寻找合适的絮凝剂,我们可以有效地治理水体污染问题,保障水质安全,维护环境健康。因此,加强絮凝剂研究和应用是十分必要的。

随着人们对环境污染问题的关注度逐渐提高,水质监测和处理越来越受到重视。在水处理过程中,絮凝剂是常用的一种处理药剂,主要用于悬浊物的去除。然而,由于絮凝剂本身的含量也会对水质产生影响,因此需要对其含量进行检测。

目前,絮凝剂含量检测方法主要包括化学分析法和光学分析法。化学分析法是以化学反应的方式确定絮凝剂的含量,需要较为复杂的实验操作,同时也存在着对环境的污染风险。而光学分析法则是通过测量光学信号的变化来确定絮凝剂的含量,具有非常高的准确性和灵敏度,同时无需使用化学试剂,更加环保和安全。

在具体的操作中,经常采用紫外可见光谱法和荧光光谱法来进行絮凝剂含量检测,这两种方法可以同时检测多种不同的絮凝剂,且能在较短时间内获得快速准确的检测结果,具有很高的实用性和广泛的应用前景。

综上所述,絮凝剂含量检测方法具有重要的意义,可以帮助我们及时发现和解决水环境中的问题,保护我们的生态环境和人类健康。

絮凝剂是一种常见的水处理剂,能够将溶解于水中的悬浮物、胶体等微小颗粒聚集并沉淀,从而使水中的杂质被清除。但是,絮凝剂的效果却不是固定不变的,其净化效果与使用方法、水质、环境等因素密切相关。

絮凝剂的效果判断通常需要通过以下几个方面考虑:

需要针对使用的不同类型的絮凝剂,掌握其不同的理化性质和适用范围等特点,选择适合的絮凝剂;

需要确认水质的情况,包括水中悬浮物、杂质的种类、浓度、PH值、溶解氧含量等因素,组合起来评估整体的处理需求;

再次,需要注意絮凝剂的加药量、加药时间和加药方式等操作,以确保其在水中的分散均匀性和最大处理效率;

需要通过观察水样的澄清度、相对水浊度、沉淀物的形态、体积等因素,综合评估絮凝剂的处理效果,并做出必要的调整和改善。

絮凝剂的效果判断需要综合考虑多个因素,整体评估并采取相应措施以达到最佳的净化效果。