絮凝状态是指物质在液态或气态中由于吸附、凝聚或溶解等原因导致的颗粒聚集状态。其主要特点包括:

首先是聚集性,即在外力作用下,处于絮凝状态的物质会聚集成较大颗粒,形成结块现象。

其次是可逆性,即细小的颗粒在发生絮凝后不会永久结合,而是在一定条件下可以再次分散。

此外,絮凝状态还表现出一定的稳定性,即经过一定的时间后,聚集的颗粒不易再次分散。

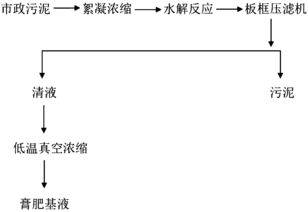

絮凝状态的特点在实际应用中有着广泛的应用。例如,在水处理过程中,通过控制外力和添加化学药剂等方式,可以促使水中的悬浮颗粒形成絮凝状态,从而达到去除悬浮物的目的。在食品工业中,也经常利用絮凝作用将细小的固体颗粒和液体分离出来,从而生产出更加纯净的产品。

凝聚和絮凝都是物质之间的相互作用,但是它们的过程有一些不同。

凝聚是指物质之间的吸引力或附着力使得它们相互靠近并形成更大的物体或结构的过程。一个良好的例子是云滴的形成。当空气中的水蒸气凝结成小水滴时,它们开始相互靠近并形成更大的水滴,最终变成云。

絮凝是指物质之间的聚集,通常是因为它们的微小粒子之间的相互吸引力和碰撞。这种过程可以导致凝聚过程中形成的更大物体变得更加密集。一个在日常生活中常见的例子是酸奶的做法。在制作过程中,凝固的乳酸菌通过与牛奶中的蛋白质相互结合而形成了结块的酸奶。

因此,凝聚和絮凝在本质上是相似的,它们都涉及到物质之间的相互作用。然而,它们的区别在于,凝聚是由于物体之间的附着力使它们结合在一起,而絮凝是由于物体被粒子聚集而形成更大的结构。

絮凝剂是一种广泛用于水处理、污水处理和工业废水处理的化学品。其作用是使被处理的水中的小颗粒物聚集在一起,形成较大的团块,以便于被沉淀或过滤掉。因此,使用絮凝剂可大大提高水处理效率,降低处理成本。

絮凝剂的化学名称为“絮凝剂”,并没有一个固定的化学结构或组分。常用的絮凝剂包括聚合铁盐、聚合铝盐、聚合硅酸铝、有机高分子等。不同类型的絮凝剂,其化学性质存在较大的差异,在使用时需要考虑不同环境或处理条件下的适用性和效率。

需要注意的是,使用絮凝剂时应遵循科学的使用方法和剂量,以避免对环境和水质造成负面影响。此外,在使用絮凝剂时,还需根据处理对象的不同,选择合适的净化工艺和设备,加强处理效果。

絮凝剂是一种非常重要的水处理化学品,其作用比较明显。了解其化学名称和性质,对于正确使用絮凝剂、优化水处理效果具有重要意义。

絮凝是指微小颗粒在流体中相互聚集形成较大颗粒的过程。这种凝聚可以通过化学添加剂来增加颗粒之间的相互作用力。例如,通过添加聚合物分子,可以将带有相同电荷的小颗粒聚集在一起,形成更大的颗粒。

从理论上来说,絮凝是一个稳定的过程,因为聚集的颗粒变得越来越大,它们之间的相互作用力也越来越强,从而形成更稳定的结构。然而,实际上,许多因素可以影响絮凝的稳定性。例如,流体的溶解度、温度和pH值等会影响聚合物的分子结构和颗粒之间的相互作用力,从而影响颗粒的聚集行为。此外,粘度和流速也可以影响絮凝的稳定性。

絮凝过程可以是稳定的,但也取决于环境条件和物质性质等多个因素。在实际应用中,需要根据具体情况进行调控和探究。