絮凝是水处理中常用的一种处理方法,是指将水中的悬浊物、胶体等颗粒物质相互逐渐聚集形成较大的凝块或絮状物,便于去除。

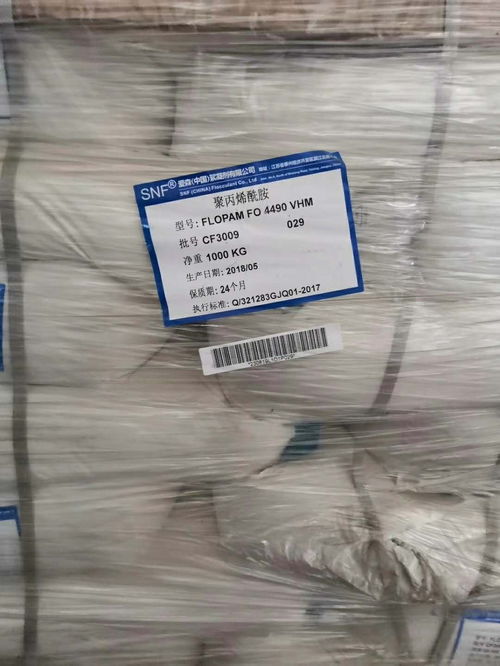

絮凝的作用机理主要是通过添加絮凝剂来实现的。絮凝剂包括无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。无机絮凝剂主要包括铝盐、铁盐等,有机絮凝剂则以聚合物为主要代表。

在絮凝过程中,絮凝剂被投加到水中后,通过吸附、中和和缩凝等作用,使颗粒物质发生了电性变化、粘聚、吸附和中和等反应,从而导致微小的颗粒物质相互聚集形成较大的凝块或细胞状物。经过反复作用,细小颗粒物质将逐渐聚集形成较大的颗粒物质,为后续过滤处理提供了方便条件。

需要注意的是,不同的絮凝剂对于不同的水质指标,其絮凝效果也会有所不同。因此,在水处理实践中,需要根据不同的水质指标选择合适的絮凝剂类型和剂量,才能实现良好的絮凝效果。

絮凝作用是指液体中的微小颗粒物质,例如悬浮在水中的泥沙、藻类等,通过加入某些化学物质,使其聚集成团,从而变得更容易被过滤或沉淀的过程。该过程通常运用于水处理、污水处理及饮用水生产等领域。影响絮凝作用的因素具体如下:

1. pH值: pH值是影响絮凝作用的重要因素,一般情况下pH值在6至8之间时,絮凝效果比较好。

2. 絮凝剂的种类和用量:不同种类和用量的絮凝剂对絮凝效果会有不同的影响,因此在使用絮凝剂时需选择适当的种类和加入适当的用量。

3. 水体中固体物质的浓度:水中固体物质的含量越高,就越需要使用较多的絮凝剂。

4. 温度:温度对絮凝作用有一定的影响,例如在较高温度下,絮凝会加速进行。

5. 搅拌强度:搅拌强度也会对絮凝产生一定的影响,通常需要在适当的搅拌条件下,利用絮凝剂快速形成混合液。

综上所述,了解影响絮凝作用的因素,有助于针对不同的水体条件和需求,选用合适的絮凝剂和加入适当的用量,提高絮凝作用效果。

絮凝池是水处理中常见的处理设备之一,主要作用是在水中加入化学试剂,通过物理和化学反应使悬浮在水中的小颗粒凝聚成大颗粒,从而便于后续的沉淀和过滤。它的原理是利用凝聚剂和沉淀剂相互作用,将细小的杂质凝聚成较大的颗粒,使其沉降到水的底部。

絮凝池按其结构又可以分为水平流、竖直流以及圆形和方形等不同形式。其中,水平流绮凝池是最常见的,水从一端进入,流经化学试剂搅拌作用区域,然后流经沉淀区域,最后从另一端流出。池内设有搅拌装置,以保证化学试剂能均匀的溶解并与悬浮物充分接触。

绮凝池中添加的化学试剂主要有凝聚剂和沉淀剂,例如聚合氯化铝、硫酸亚铁等。这些化学试剂可促使细小的杂质凝聚成更大的颗粒,加速颗粒的沉淀,达到去除悬浮物和浑浊度的目的。

絮凝池在水处理中具有重要作用,通过凝聚和沉淀的过程去除悬浮物等颗粒杂质,从而使水的质量达到国家标准。

叙述是一种语言表达方式,在日常生活和学术领域都有广泛应用。当我们讲述一件事情时,有时候我们使用了叙述的细节,但是过多的细节又会让故事看上去冗长。为什么有些叙述能让读者感到流畅,而另外一些叙述则显得乏味呢?以下是叙述絮凝的四种机理。

第一种机理是“简洁性”,即描述尽可能简洁明了,少用繁琐的形容词和副词,使叙述更加紧凑明了。

第二种机理是“节奏性”,即在叙述中使用节奏感较强的语言,例如音乐和律动,可以帮助读者更好地理解故事,增加叙述的生动性和感染力。

第三种机理是“情感性”,即通过表达情感来感染读者,例如使用恰当的词句、运用细腻的描写手法、刻画人物细节等,可以更好地传达情感。

第四种机理是“决断性”,即在叙述的过程中做好主次之分,剔除不必要的细节,突出重点,使读者更容易理解和记忆。

通过运用这四种叙述机理,我们可以写出更加生动、流畅和有感染力的叙述,让读者深入体验故事中的细节和情感。